子どもの頃、逆上がりができなかった。

同級生が次々とクリアしていくなか、自分だけどうしても回れない。学年が上がっていつの間にかできるようになっていたが、それはたぶん、標準的な逆上がりクリア時期からずいぶんと遅れていたのではないかと思う。

大人になった今も運動全般が苦手だ。というか日常生活全般が不器用だ。出来ないことはたくさんある。だけど幸いなことに「みんなと同じ」ことができなくてもどうにか生きることができるのが大人の世界。

苦手なことがあっても、得意を活かして誰かの役に立てれば居場所をつくることができる。「からだ」が不器用な僕の場合、それが「ことば」だった。

文章執筆、企画、交渉、プレゼンテーション…。得意を起点に磨いたスキルは、次第にそれが職業生活における「強み」となって、自分のことを支えてくれるようになる。

一度覚えた仕事は忘れないし、むしろ磨いていくものだという感覚で働いている。少なくとも、簡単に衰えていくとは思っていない。得意なことを生かしていける限りは、苦手な部分もあまり気にならない。

そんな、頼みの綱であった自分の強みが、もしもある日突然失われたなら、いったいどうなるだろう。

あまり考えたくはない「もしも」だが、世の中にはそれを実際に体験した人がいるのである。

社会派ルポライターが困難の「当事者」に

彼の名は、鈴木大介さん。

セックスワークに従事する女性の貧困や、家出や犯罪行為を行う少年少女などの生きる現場に密着した取材活動を行い、『最貧困女子』等、多数の著書もあるルポライターだ。

時に危険な現場にも飛び込み、時に取材対象者の相談にも乗り、世間から偏見やスティグマを持たれがちな人たちが抱えている生きづらさや、彼らを貧困や犯罪に追い込む構造的要因を描き、伝えてきた。

そんな「社会派」ルポライターが、思いがけず困難の「当事者」になったという。

41歳の時、突然の脳梗塞に襲われたのだ。

一命は取り留めたが、言語や記憶、注意、作業や情緒など、脳のさまざまな認知機能の障害がおこる「高次脳機能障害」と呼ばれる後遺症に悩まされることとなった。

ところが、そこはさすがプロのライターと言うべきか、今度は自分自身を取材対象にして病後の生活を記録し始めたのだ。自分の身に起こった不思議な現象の数々や、リハビリ過程での心境の変化、発達障害のあるパートナーとの、困難のある者同士の共同生活について…。それらは『脳が壊れた』『脳は回復する』『されど愛しきお妻様「大人の発達障害」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間』などの著書にまとめられ、多くの人に読まれている。

今まで当たり前に出来ていたことが出来なくなる。成熟した大人だったつもりが、発達途中の子どものように心身がぎこちなくなる。そんな「落差」を経験しながらも、持ち前のバイタリティと分析力でリハビリを重ね、倒れた直後から比べると「劇的に」と言って良いほど回復したという。

しかし、回復したといっても全く元通りというわけではない。大半の機能が回復したからこそ、それでも残る不自由さ、変わってしまった身体感覚に対する違和感やもどかしさは大きいのではないだろうか。できることとできないこと、元々の自分と今の自分。そのギャップとどのように付き合っているのだろうか。

客観的な機能回復の程度や評価ではなく、主観的な体験として彼自身の人生に起こった変化について、話を聞いてみたいと思った。

対話のはじまりー心地よいかかわりかたを探しながら

インタビューは、鈴木大介さんの住まいに近い、千葉県のとあるレンタルスペースで行われた。

事前のメールのやり取りの中で、いささか気合いの入ったボリューミーな「事前質問書」をお送りした上での対面だ。高次脳機能障害の症状の一つとして、作業記憶の低さなどがあるため、口頭だけでなく事前に文書で準備ができたほうが話しやすいと、ご本人からリクエストいただいたことが理由の一つ。もう一つはごく個人的な理由…同じ文筆業における大先輩へのインタビューということで、こりゃあみっともない仕事はできないぞと、勝手に謎のプレッシャーを自分にかけていたのである(ちなみに、偶然同じ「鈴木」姓でもある)。

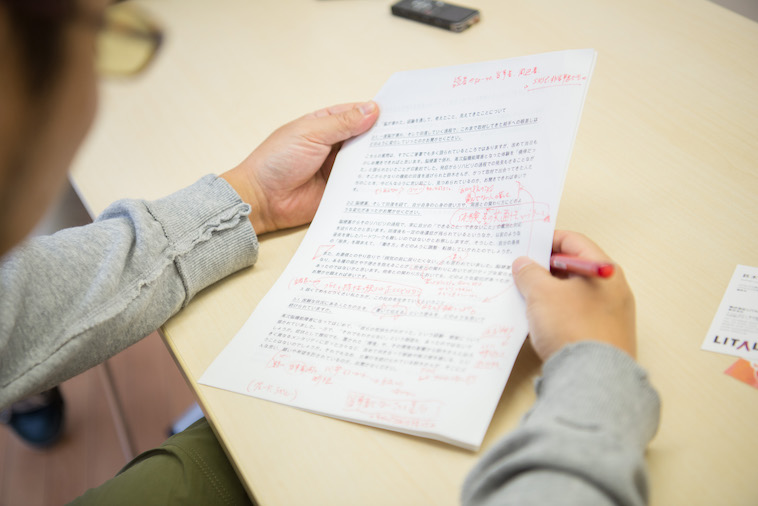

当日、大介さんは、印刷した事前質問書にぎっしりと赤字でメモを書き加えて持参してくださった。対する僕は、前の用事が長引いてまさかの遅刻。大介さんには「大丈夫ですよ、お互いゆるゆるいきましょう」と優しいメールをいただいたが、すみません、すみませんとあたふた汗を書きながらの到着で、まったくどちらが困難の当事者がわからない体たらくである。そんなこんなでとにもかくにもお話がスタート。

聞き手・鈴木悠平(以下、悠平): 今日はよろしくお願いします。大介さんにお会いできるのをとても楽しみにしていました。

鈴木大介さん(以下、大介): よろしくお願いします。事前質問も、深掘りした質問をありがとうございました。

悠平: ご著書もたくさんあるので、ちょっと気合い入れて盛り込みすぎたかなという気もするのですが…

大介: いえいえ、思い伝わりましたよ。ありがとうございます。思いがけない質問に答えるってことが非常に苦手になってしまったので、助かります。

悠平: どのように進めるのがお話しやすいですかね。寄り道しながら自由にお話するのも良いなと思いますし、紙の上から順番にいったほうがお話しやすければそれでも…。

大介: おそらく頑張って考えをまとめようとしてもまとまらないので、この質問表に沿ってお話していきましょうか。

悠平: よろしくお願いします。無理にまとめようと思っていただかなくても大丈夫ですので、この質問表をパンくずみたいに目印にしつつも、どうぞ気楽に話していただければ、と思います。

一人ひとりの苦しさは、決して定量化できない

大介: 僕自身が脳の障害を負って「当事者」になって、これまでの取材を振り返って何を思うのは、率直に言うとまぁ、反省ですね…「ごめんなさい」という気持ち。

悠平: 反省、ですか。

大介: 今までの僕って、一番苦しいと思われる人をピックアップして、その苦しさを代弁しようとしていたんです。『最貧困女子』という書名にも「最」がついていますよね。単なる低所得でも貧困でもない、そこを越えてもっとどうしようもない状況にある人たちの存在を書かなきゃいけないなって思っていたんです。

それにはいろいろな理由があるんですけど、「自己責任ですね」「それはあなたたちが悪いんじゃないの?」っていう貧困に対するよくある反論や冷笑に対して、一番説得力やインパクトのある提言をするためには、言い訳がきかないぐらい「どん底」の辛い人たちを書くしかないって考えたんです。

けれども、いざ自分自身の脳が壊れてしまって痛感したんです。人が抱えている苦しさとか辛さって、定量化できないって。

悠平: 苦しさは定量化できない。

大介: 僕は脳卒中のサバイバーとしては比較的障害が「軽度」なんですよ。身体の麻痺も少ないし、失語もない。声は昔とは少し違う声になりましたが。一方で病院の中には、一目見るだけで「この人は退院するのも難しいだろうな」と感じるような、外から見てもわかりやすく重度な障害のある人たちもいました。そういう人たちの苦しさと比べたら僕はマシな方なんだから、「苦しい」なんて言っちゃいけない。そう思っていた時期がありました。

だけど、発症してから3年以上が経って、自分自身もここに至るまでに苦しんだり絶望しかけたりした今言えることは、負った傷の深さであるとか、見える障害の重さと、抱えている苦しさは比例しないっていうこと。

例えば発達障害の診断がある人の中で、特性の凸凹で見れば弱いほうだけれど、特性が強い発達障害の人たちよりもよっぽど日々抱えている不自由の強さは大きくて、苦しんでいるという人もいる。むしろ未診断だからこそ苦しんでいる人だっています。

だから、人の苦しさって、最もの「最」がつく、「最〇〇」状態の人が一番苦しいということじゃないんだって、すごく反省しました。僕の本で言えば、同じセックスワークをして貧困状態にある女性でも、売春している人は風俗で働いている人よりも苦しさが大きいっていうような書き方をしてきたんですね。でももしかしたら、週に1回しか風俗に行っていなくて、風俗だけで十分稼げているような女性も、本人の中ですごい苦しさを抱えているかもしれない。売春してそこから抜け出せない人たちと、どちらの苦しさが大きいということではないかもしれない。そういう発想って、高次脳機能障害になる前の僕にはなかったんですよ。

悠平: なるほど、それで「反省」と。

大介: soarさんの記事を読んでいると、いろんな苦しさを抱えた人たちが語っているじゃないですか。それを読んだ人の中には、「私は特に障害の診断はされていないけれども、なんだかこの人たちの苦しさがわかるような気がするし、実際自分も苦しい」って感じる読者さんがいるはずなんです。あなたのその苦しさは決して小さなものではないし、正当化していいものなんですよっていうことを伝えたいですね。

悠平: 僕たち一人ひとりにのしかかっている「体感重力」みたいなものがあって、そのなかでみんなけっこう必死で生きているんだろうなと思うんですよね。それぞれの体験の”共有”はできなくても、苦しみとか、痛みとか、希望とか、そういった感情の本質的な部分で”共鳴”はできるんじゃないか、個別の体験を掘っていけば、地下水脈で繋がるようなことってあるんじゃないか。soarでインタビュー記事を書くときはそんなふうに考えています。

大介: 体感重力、いい言葉ですね。そう、そうなんですよね。

逃げ続けた先で見つけた居場所。社会の裏側から見える風景

悠平: 個別の体験、というと、ルポライターになるまでの、大介さんご自身の生い立ちや職歴が気になります。『最貧困女子』をはじめとする、困難な状況にある人たちを取材対象とするようになったのはどうしてなんだろう、と。

大介: 子どものころまでさかのぼってみて、今の仕事に一番繋がることはなんだろうと考えると、まず「他人事」がない子だったということですね。

悠平: 「他人事」がない?

大介: 人がなにかひどい目に遭っていると、自分自身がひどい目に遭っているように感じてしまうんですよ。その人よりも僕の方が怒っちゃうっていう。テレビドラマのなかで行われている理不尽が耐えられなくって、テレビと格闘しているような子どもでした。物理的に、ほんとにテレビを壊しちゃったり。

悠平: すごい。

大介: 正義感が強いとかじゃなくて、自分と他者の境界があまり無かったのかもしれない。誰かが理不尽な扱いを受けているっていうことに対して強く感情が発露する部分があったとは思います。

あと、「みんなと一緒じゃない」ことに対するコンプレックスがものすごく強い子でした。子どもたちの中で流行っていて、クラスのみんなが楽しんでいるものをちっとも面白く感じなくって。だから話にもついていけないし、かといって仲良くしたくないわけでもなく、一人の方が楽ということもなかったから、馴染んだフリをしながら実は全然ノリきれていないっていう状態でした。

それから、逃げ癖のある子どもだったと思います。苦手なことがたくさんあって、それに直面するとすぐに逃げちゃう。良く言えば立ち回りが上手と言えるかもしれませんが…。たとえば中学校の頃、電車通学だったんですが、電車に乗るのが苦手ですごく辛かったんです。だから中2くらいでドロップアウトして自転車通学をしていました。で、しばらくすると自転車よりバイクの方が楽だからと、勝手にバイク通学にして…と、苦手なことから楽な方へどんどん逃げていくんですね。

悠平: 逃げグセ…ご著書を読んで受けた印象からすると、意外です。脳卒中になってからも、自分は体育会系で仕事でも追い込み型だったと言って、リハビリもものすごくストイックにやられていましたし。

大介: 追い込み癖があるとか、背負い込み体質があるっていうのも、逃げ癖の結果生まれた性格なんだと思います。自分はずるい人間なんだから、コンプレックスから逃げた先で、「これだったらやれる」と思えるところでは、せめて人の3倍は努力しなきゃいけないっていう思い込みが非常に強かった。

でも根底の性格としてはずるいので、結果が出なければまたすぐに別のところに行くみたいな(笑)。そうやって、うまくすり抜けながら、高校時代からガソリンスタンドだったり居酒屋だったり、ライブ会場の設営だったり、あちこちでいろんなアルバイトをつまみ食い的に経験しました。職業経験を積んでおけば、学校を退学したとしても食ってはいけるんじゃないかなという魂胆です。そうやってとにかくいろんな仕事を経験するなかで、なんとなく「書くこと」だけは、他の人以上にうまくやれそうだなっていう手応えがあったんですね。

悠平: 逃げて、逃げ続けた先で、どうやら物を書くのは得意そうだぞ、と。

大介: まぁ、その先でもまた逃げるんですけどね。専門学校でジャーナリストの先生にくっついて勉強して、その人から技術を学んで書き手になろうとしたんです。でもそこには僕と同い年なのに、政党の青年部とかで言論活動をずっとやってきているディベートのプロみたいな子たちがたくさんいて、「そうか…こいつらと書くことで勝負するのはちょっと難しそうだなぁ」と。そう思った僕は何をしたかというと、バイクが好きだからバイクの雑誌に行こうと、バイク雑誌の編集部に飛び込んだんです。「僕を使わないと損をしますよ」って言って。

悠平: すごい売り込み方(笑)。

大介: 何年かバイク雑誌業界で働いてから、「そろそろ自分はフリーでやれるぞ」と、持ち前の思い込みの強さで独立したんです。ところが全然うまくいかなくて、ド貧困な状態に(笑)。

それでもなんだかんだとうまく立ち回って、いわゆる裏稼業というか、アンダーグラウンドな仕事をやりつつも食いつなぐことができたんです。まぁ、ちょっとワルな先輩たちも周りにたくさんいたので。紆余曲折を経てもう一度ライターに戻ろうと思った頃には、僕のなかに「文章を書けること」と別の強みができていました。それが、社会の裏側の仕事をあれこれやってきたというユニークさです。それで、当時たくさんあったアングラ・サブカル系の雑誌でライターの仕事が出来るようになりました。

大介: そうやっていろんな人たちを取材をしていくうちに気づいたんです。逃げ上手な僕とちがって、「ここでしか生きていけない人たち」がいるっていうことに。たとえば風俗の仕事をしている人たちは、世間からはすごく差別や偏見の対象になっている。だけど彼らと深く付き合ってみたら、実はものすごく傷ついていて、もうそこでしか生きていけない状態に陥っている人がたくさんいることが見えてきました。

それで、もともと僕のなかにあった特性としての「他人事の無さ」が強く出てきて…「彼らが受けている理不尽が自分は許せない、代弁しなければいけない」と思ったんですね。そこから、社会の裏側にいる人たちを取材対象としたルポの仕事が立ち上がってきた、という感じです。

悠平: 自分で経験してきたならではの現場の肌感や繋がりを、雑誌の取材で生かすことができた。そして、大介さん自身の特性が、取材で出会った人たちの生き方に共鳴をした。「他人事」がないという感覚は、とてもユニークですね。

高次脳機能障害になって壊れた距離感

悠平: これまで様々なプロセスを経てライターの仕事をつづけてこられて、41歳のときに突然高次脳機能障害になった。そこからの回復の過程、大介さんご自身の内面や、周囲との関わり方の変化がご著書の中で描かれていました。発達障害のあるパートナーとの日々を書いた『されど愛しきお妻様、「大人の発達障害」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間』では、高次脳機能障害になる前の自分には戻りたくない、とも言われていましたね。

大介: そこは僕もまだ葛藤があって…。妻とのやり取りの中で「病気の前の自分に戻りたくない」と言ったのは、自分も障害の当事者になったことで、結果的に発達障害のある妻との共同生活が非常に楽になったからなんです。夫婦関係においては、もう間違いなく病前には戻りたくない。けれども、妻以外の他者との関わりや仕事面においても戻りたくないかというと…、正直、半々です。

悠平: 半々ですか。

大介: 自分の脳に起きた変化のひとつで、「苦しい」って言っている人たちの言葉が、ダイレクトに入りすぎるようになっちゃったんですね。それがすごくしんどいんです。病気や障害の当事者が書いた本などは、最後まで読みきれないことが多いし、病前からもともとあった「他者との境界線が曖昧」という特性が、一層先鋭化されてしまった感じなんです。

高次脳機能障害になる前の僕にそんなことは起こらなかったわけで、ある程度、相手と自分の間の線引きが出来ていたんですよね。相手の感情が100%届いちゃうと、「書き手」として一定持っておくべき距離感が非常に取りづらい。

悠平: あぁ、相手との距離の取り方が…。

大介: そう、距離感。自分自身が当事者になって、完全に崩れてしまいました。

大介: 他にも色々あるんです。以前より声が出づらくなったこと。それから、相手の様子や性格に合わせて、本人が欲しいであろう言葉を瞬間的に引き出して発するようなスピード感あるコミュニケーションができなくなってしまったこと。もともと、僕の取材対象は自分の状況や考えの言語化が難しい人たちが多いので、100も200もある選択肢のなかから「コレ!」っていう相手が一番欲しい言葉を投げかけて、相手の考えを引き出すということをしてきたんです。

悠平: その瞬間、瞬間にベストな言葉を繰り出すような。

大介: そう。その瞬間芸が全然できなくなっちゃったんですよ。それからもうひとつ、突発的なトラブル対応ができなくなったのも、この分野で取材をするのが厳しくなった点のひとつです。

これまでは、取材対象者が抱えている日常的なトラブルに対しての、僕なりのアプローチっていうのがあって、それも相手との関係構築に寄与していたんです。例えば貧困状態にある女性であるとか、社会的な逸脱行為をしている男の子には、年中トラブルがつきものなわけですが、トラブルがあったときにピンポイントで良い立ち回り方を教えてあげたり、もしくは相談者を紹介したりということができていたんですけど、今はそれが一番困難ですね。「鈴木さん、ちょっとヤクザに捕まっちゃったんですけど、どうすれば良いですか?」って電話があったときに、今の僕はパニックになっちゃうんですよ。だから、ルポライター、取材記者としてはちょっとキツいなという感じです。

悠平: 今まで強みとしていた仕事のスタイルが成り立たなくなった…。

大介: もともと脳梗塞で倒れる少し前ぐらいから、ノンフィクションという表現手法だけでは限界があるなと感じてはいたんです。彼らの生きている世界のことが、なるべく伝わるように翻訳して書いてきたつもりでしたが、世の中にいろんなコンテンツがある中で、ノンフィクションの棚を見に来る人というのはそもそも非常に少ないのが現実です。

なので最近は、形態を新書にしたり、漫画家さんと組んで漫画の原作を書いたりと色々なやり方に挑戦してきました。今後は小説なども出していこうと思って書いてはいるんです。表現の方法を変えながらも、「書いて、伝える」という営みは続けていきたいので。でもやっぱり、ルポライターとしての今までの取材スタイルを続けられなくなってしまったことは、それなりの喪失感はあります。

回復ではなく再発達ー新しいパーソナリティを獲得する旅

悠平: 大介さんに今日お聞きしたかったのは、「回復」というものを、どう捉えられているかということです。『脳は回復する』の書名の通り、リハビリを通して回復していった機能もある。一方でいまお話されたように、できなくなったこともある…。

大介: 脳機能の障害に関しては、「回復」ではなく「再発達」だと僕は思っています。

悠平: 再発達。

大介: その方が言葉としてしっくりくるんです。高次脳機能障害になったことで、それまで当たり前に出来ていたことができなくなった。これは、子どもや若者のような発達途中の段階に、身体や精神のコントロール力がポンと逆戻りさせられたっていう感覚です。そこからリハビリなどを通してコントロール能力を再発達させていくんですが、元通りの能力を取り戻すのではなく、再発達させていった結果、病前とは別のゴール地点に着地する、というのが実際のところだと思います。

悠平: 病前に戻ることがゴールではない。

大介: 今でこそ、そう話せていますが、もともと出来ていたことがもう出来ないんだという事実に絶望したこともありました。病気になってなにが一番苦しかったかというと、「もともとの自分はこういうことができる人間だったんだ」っていうベースのパーソナリティ認識は残っているのに、実際に表出するパーソナリティはそれと大きくギャップがあるということです。

うまく喋れなかったり、うまく考えがまとまらなかったり、表情のつくり方とか話し方とか、色んな能力が失われてしまったわけですね。けれど、自分が記憶している「元の自分」を回復のゴール地点として設定しても、まったく同じ自分には戻れそうにないんですよ。

だったら、再発達した先の着地点が病前の自分と同じであると考えることをもうやめようと。そう考えたほうが楽だなと思うようになったんです。

悠平: 元に戻るという「ゴール」を、手放す。

大介: 色んな能力を喪失してしまったわけですが、喪失した自分だからこそ気づくことがある。で、その気付きを糧に、なんらかの新しいパーソナリティや対応方法を獲得する。そういうサイクルを色んな場面で繰り返している感じです。喪失したものそれぞれに対しての、気付きと再発達。

先ほどもお話しましたが、僕が失って一番辛かったのはコミュニケーション能力なんですね。テニスで打ち返せないボールの球種やエリアがものすごく増えた感じです。たとえば、多弁で早口な人とか、マウンティングや攻撃的なコミュニケーションをしてくるような人に対して、話に切り返していったり説得したりということができなくなりました。

ですが、対応できなくなった分、相手のことをよく観察してみると、新しい気付きがありました。そういう、相手に話す隙を与えない、まくしたてるような話し方をする人たちは、実は色んなことを抱えて苦しんでいたり、他人に「理解してもらえていない」という気持ちが強い人たちなんですね。

大介: そのことに気づいてから、コミュニケーションの仕方をガバっと変えました。打ち返そうとするんじゃなくて、相手が気持ちを吐き出して落ち着いてくるまでずーっと聞くんです。わーっとたくさん話しているのを、僕は「そうか」「そうだね」ってちょっとだけ言葉を返しながらただただ聞く。それを何度か繰り返すと、相手が抱えている苦しさの球みたいなものがだんだん小さくなってくるんですよ。本人も「聞いてもらえた」「分かってもらえた」という感覚が生まれて落ち着いてくる。ここではじめて、対等な会話ができるようになります。名付けて「情報量均質化」コミュニケーションです。

悠平: 相手が吐き出し切るまで待つというスタイルに変わったんですね。今まではちょっと先回りして相手に言葉を投げていたところを。

大介: ちょっとどころか、以前の僕はかなり先回りしていたと思います。相手の言葉にならない気持ちを僕が勝手に言語化してしまっていた。それが実はズレていたかもしれないし、当たっていたとしても、本当の意味で対等な会話にはなっていなかったなと反省しています。

悠平: 大介さん自身が会話に困難を抱えたことで、相手の苦しさに気づいて、苦しさへ寄り添うような聞き方ができるようになった。まさに「再発達」ですね。

大介: すごく大きなものを抱えているように見えている人も、わーっと喋っているその内容を聞いて見ると、案外同じようなことを何度も言っていたりするんですよ。だから大事なのは、表層的な言葉の意味や内容というより、本人の苦しさの核になっている部分とその大きさなんだろうなと。相手の球が小さくなって核が現れてくるまで我慢して見極めていく感じです。それはそれで僕もしんどいんですけどね。

大事な思い出は、「大事にする」からこそ残っていく

大介: 高次脳機能障害になって喪失した能力のうち、他にも影響が大きいのは記憶力ですね。「それ、絶対忘れないだろう」っていう大事な思い出を忘れちゃうんですよ。これはかなり落ち込みます…。たとえば先日忘れてしまったのは、姪っ子にもらったプレゼント。電子レンジで温めて目に当てると気持ちよくなる、かわいいアイピローをもらったんですよ。で、それを僕は家の電子レンジの上に置きっぱなしにしたまま忘れちゃって、「これ何?なんでこんなところに置いてるの?」って妻に聞いたら「あなた、それは大事な姪っ子にもらったプレゼントじゃない」と。姪っ子からもらったことも、どういう状況でもらったプレゼントだってことも全く記憶に残ってなかったんです。言われたときすごく悲しかったですね。

悠平: あぁ、それは…。

大介: 大事なはずの思い出を、どんどん忘れていってしまう。ここで僕が気づいたのは、大事な記憶っていうものは自分でも大事にしなきゃいけないんだなっていうことです。高次脳機能障害になる前は、大事な記憶もそうでない記憶も、放っておいても覚えられていたから、大事な記憶が自然に残っていただけなんですよね。

でも本当に大事な記憶って、そのときの相手の表情とか、どんな言葉をもらったとか、そういうディテールを何度も思い出して大事にすることで、より良い思い出になっていくんですね。なので、「これは絶対、忘れたくないな」と思うような大事な出来事は、何度も反芻して強化するっていう習慣がつきました。手書きでメモをとったり、文章に残したり、人に話したり…そういうことの繰り返しによってその思い出が少しずつ強化されていく。すると、記憶が難しい僕の脳にも思い出としてしっかり残っていくようになるんです。

これまでの自分は、思い出をちゃんと「大事にする」ということに無頓着だったんだなって改めて反省しましたが、記憶の障害を抱えたことで、より人生を味わい深く楽しめるようになったとも感じています。

悠平: それはすごく…豊かなことだと思います。

大介: 僕もそう思います。たぶん、「エッセイスト」と呼ばれるような職業の人は、思い出強化や言語化に優れた人たちなんでしょうね。一日一日に流れる時間や、人と一緒に過ごした時のエピソードをすごく大事にしている人たちなんだろうって、自分がこうなってからはより尊敬の目で見るようになりました。

他にもいろいろな面で、喪失と、気付きと、再発達を経験しました。複数人でのクロストーク、つまり雑談に入ることが難しくなったけれど、別に自分が無理に話さなくても、友人同士をつなげて、彼らが楽しそうに話しているのを傍観者的に眺めるだけでも楽しいと思えるようになったこと。感覚過敏が強くなって、騒がしかったりまぶしかったりする「情報過多空間」がすごく苦手になったけれど、そもそも自分が苦手なところに無理して行く必要はなくて、自分にとって居心地の良い空間を選んだり作ったりいいんだと思えるようになったこと。

悠平: 「がんばって参加する・耐える」ことが唯一の選択肢ではないですよね。自分が心地よく過ごせる関係性や過ごし方を編み直していくというのは、素敵なことだと思います。

大介: いわば「心地よい場所ソムリエ」ですね。若い頃は逃げてばっかりだったので、みんなと同じことができない、みんなと同じ場所にいられないことがコンプレックスだったんですけど、今はもう、自分なりに対応できていればいいじゃんと思えるようになりました。

悠平: 元通りを目指したり、強くあろうとするのではなく、自分に合う環境を見つけて適応していくという考え方が、「病後の不自由」を生きる上での秘訣なのかもしれませんね。

「お困りごと」でつながることで生まれる強さ。共依存は悪いことではない

大介: 高次脳機能障害になってわかったのは、人は「お困りごと」で繋がることができるんだということですね。自分が困りごとを自己開示すると、相手の方も開示してくれやすくなりますし、お互いの困りごとをわかった上で支え合いやすくなります。倒れる前の40年間は、自分の「人生の先輩」に当たるような人って、なかなかいなかったんですよ。でも、こうやって再獲得した新しいパーソナリティそれぞれに対しては、すでに同じような困りごとを経験し、ノウハウを持っている先輩がたくさんいるんだっていうことに気づきました。これはとても嬉しかったですね。

悠平: たしかに、原因が違う別の障害・病気でも、現れる症状やその対処法が共通するものも多いですもんね。発達障害のある方への支援は、高次脳機能障害のある方にも有効なものも多いと言われています。

大介: まさにそうで、感覚過敏や記憶の困難さへの対処は、発達障害の支援方法をかなり取り入れました。発達障害がある妻には、高次脳機能障害になってからたくさんのことを教わりました。妻が一番最初に僕にした指導が、「なんでも一人でやろうとする習慣をなくせ」ということ。これまで、僕はなんでも一人でやろうとすることで削られてきたんだなぁ、と改めて気付かされましたね。

悠平: なんでも一人でやろうとするから疲れる。すごくわかります…。

大介: 妻には、発達障害の特性から、日常生活でも出来ないことがいろいろあります。それで、出来ないことがあったら僕に対して依存してくるわけですが、それを今までの僕は全部受け止めて自分で対応しきろうとしてきたわけです。そうではなくて、依存されてきたことに対しても「じゃあ一緒にやろう」って考えればよかったんですよね。お互いに困りごとがあって、依存しあいながらも一緒に解決していくという姿勢だと、すごく楽になります。世間的には「共依存」という言葉はマイナスイメージが強いと思うのですが、依存しあいながらも最終的に問題解決できて困らなければ、すごくいいキーワードだと思います。

悠平: ポジティブな意味での「共依存」。困りごとを分かち合うことで前に進めるようになる。

大介: もちろん命に関わるような共依存もあるので一概には言い切れませんが、たとえ不自由があったとしても、“障害”化しないように生きていくことはできる。パートナーシップの中ではそれが一番大事なことだと思うんです。

失うことのさみしさと、歩みなおす日々の豊かさと

一度手にしたものを失うことは、果たして不幸なことだろうか。

失ってからの気づきと、再発達。人生の編み直し。大介さんのお話をじっくり聞いた今なら、必ずしもそれは不幸なことではないんだと、思うことができる。

だけど、怪我や病気で倒れた直後に「不幸ではない」と第三者に言われたら、そう簡単には受け入れられないだろう。

だって、めちゃくちゃ不便である。できていたはずのことができない。生活の色んな場面で人に頼らなければいけない。もどかしい。絶望だ。

大介さんもそういう時期を経たし、僕も同じ立場ならきっとそうなる気がする。

残念ながら、逃げても喚いても、どれだけ否定したって人生は続く。

失ったことを前提に、自分なりの対処を編み出したり、周囲に頼ったりしながら、どうにかサバイブしていく道を探っていかなければならない。

困りごとがゼロになることはないだろう。「失った」という事実に、さみしさやもどかしさを感じることも、なくならないかもしれない。

けれど、病後の人生に待っているのは、決して喪失ばかりではない。新たに獲得したパーソナリティ、苦手な環境を避け、居心地の良い環境をつくる「上手な生き方」、そして、依存しあい、支え合えるパートナーや友人たちとのつながり。再発達した先の人生には、そこでしか見えない豊かな風景が確かに広がっている。大介さんのお話を聞いて、そんなことを感じた。

事故や病気は、起こらないに越したことはないのかもしれない。

でも、いざというときに道を示してくれる先輩がたくさんいるということは、何が起こるかわからない不確実な人生を生きる上で、少しの安心と希望をもたらしてくれる。僕はそう思う。

関連情報:

鈴木大介さん著書

『最貧困女子』、『脳が壊れた』、『脳は回復する』、

『されど愛しきお妻様「大人の発達障害」の妻と「脳が壊れた」僕の18年間』

写真/馬場加奈子、編集/工藤瑞穂、協力/小島杏子